데이터이야기

DB 노하우, 데이터직무, 다양한 인터뷰를 만나보세요.

데이터가 삶의 질을 바꾼다. 데이터는 헬스케어의 기본이다. 90년대에 정착된 근거기반의학(EBM ? Evidence-Based Medicine)은 통제된 실험에 의한 검증과 통계학과 과학적 방법론에 기반한다.데이터가 삶의 질을 바꾼다.

쉽게 이야기하자면 한때 논란이 된 MSG나 사카린과 같은 인공합성감미료는 건강성 문제가 있다는 설이 있었다. 하지만, FDA에서는 정해진 검증과 통계를 기반으로 인체에 무해하다고 결론을 도출했다.

이 결론은 그렇다고, MSG나 사카린이 인체에 무해하다는 결론을 찾은 것은 아니다. 다만, ‘인체에 해를 준다는 증거나 이유를 찾을 수 없다’가 현재까지 찾은 결론이다. 인체에 유해하다는 연구결과를 찾을 수 없었다는 것이다.

하지만, EBM을 기반한 현대의학은 계속 ‘인체에 유해한 연구결과’를 찾을때까지 계속 될것이다.

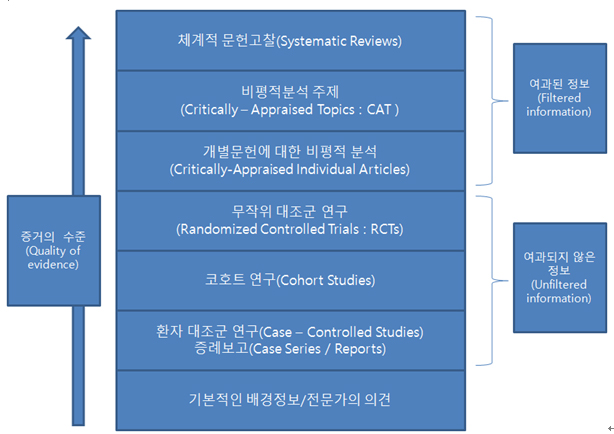

[ 현대의학의 증거기번의 연구 방법체계 ]

이처럼, 헬스케어는 데이터를 중심으로 시작되고, 데이터를 분석하고 해당 데이터가 다시 헬스케어에 영향을 주는 전형적인 구조라고 생각하면 된다. 증거의 기반뿐만이 아니라, 헬스케어 서비스의 체계 및 보험서비스의 체계까지 모든 것은 데이터 중심이다.

인간의 생체시그널을 기반으로 근거기반의학과 의료보험체계는 큰 영향을 받는 시대로 돌입했다. 이번 컬럼에서는 이러한 데이터가 의료보험체계에 어떤 영향을 주었는지에 대해서 알아보자.

먼저, 한국적인 건강보험체계에 대해서는 너무도 많은 현실과 정보들이 넘쳐나고 있기 때문에 굳이 더 거론하지 않겠다. 민간의료로 민간 부담이 어마어마한 체계를 해결하기 위해서 접근되어진 오바마 케어로 많이 알려진 미국의 체계나, 무상진료이지만 서비스질이나 의료환경이 계속 재정부담에 영향을 주고 있는 영국의 체계와 비교하여 한국적인 환경에서 고려할만한 체계는 오히려 독일의 의료보험체계이다.

한국의 데이터 수집과 분석의 환경은 독일의 환경을 기반으로 재구성되면 어떨까 하는 방향성을 이야기하겠다.

독일의 의료보험체계를 간단하게 설명한다면 다음과 같이 몇가지 사실에 근거하여 설명할 수 있다.

하나. 독일의 의료보험료 부담은 2012년을 기준으로 소득의 15.5%로 5.89%(2013년 기준)인 한국보다 3배 정도 부담이 크다.

둘. 평소에 많이 내고, 많이 아픈 사람들이 더 많이 돌려 받는 구조이다.

셋. 낸 만큼 혜택을 받는다.

넷. 의무가입이다. 하지만, 선택할 수 있다.

의료보험체계를 연구하는 사람들 사이에서는 독일 건강보험의 체계에 대해서는 의료서비스 제공자인 의사와 의료서비스 소비자인 국민이 둘 다 만족도가 높은 제도로 평가받고 있다.

그 이유는 한국적인 환경보다 더 높은 의료 서비스 생산성을 가지고 있다고 평가하기 때문이다. 하지만, 한국보다 3배이상의 부담율과 재정 규모는 분명 한국에서 선택하기 어려운 구조인 것은 분명하다.

여기서 보험제도를 구분하는 형태를 어떻게 구분하는지 간단하게 알아보자. 일반적인 보험제도는 다음의 두가지로 구분할 수 있다. 하나는 ‘평소에 많이 내는 만큼 많이 의료혜택을 받는 구조’이고, 또 다른 하나는 ‘조금 씩만 내고, 아픈 만큼 더 지불’하는 방식으로 크게 구분할 수 있다.

대부분의 국가들은 이 두가지 선택지 중에 하나를 선택하고, 그 세부적인 내용에서 어느 정도의 보험료를 받아서, 어느정도 의료 서비스의 보장성을 높이는가에 대해서 고민한다. 매우 당연하게 의료의 질과 관련된 부분도 중요하다.

기본적으로 독일의 건강보험 모델은 ‘많이 내고, 많은 의료혜택을 받는 구조’이며, 북유럽이나 영국과는 크게 다른 점에 주목해야 한다. 한국이나 북유럽, 영국의 경우에는 중앙정부에서 ‘세금’의 형태로 의료비를 걷고 있다. 약간의 차이가 있다면. 의료서비스의 제공방식에서 구분 되는데 북유럽은 주요 지방정부가 주도하며, 영국은 중앙정부(NHS)에서 직접 관리하는 점이 가장 큰 차이일 것이다.

물론, 공공의료보험조합의 형태로 보험료를 걷어서 의료비를 사용하는 방식은 한국과 비슷하기는 하지만, 독일은 ‘민간’이 ‘공공의료보험조합’을 주도하고 있다는 점을 주목하자.

독일은 철저하게 ‘민간’의 힘으로 운영되기 때문에 ‘의료비 재정’에 대해서 철두철미하게 운영된다. 독일 사람 스타일대로 정확하게 ‘보험료’와 ‘서비스’를 일치시킨다.

그래서, 실제로 보험료가 많이 거두어지게 되는 경우에는 재정이 남게되거나 의료비 지출이 줄어든 경우에는 보험 가입자들에게 일부를 환급하기도 한다. 반대의 경우인 의료비 지출이 증가되었을 경우에는 각 보험가입자들에게 추가 납입을 요구한다.

민간이기 때문에 이 부분이 매우 명쾌하게 제시되고 관리된다. 독일의 공공의료보험조합은 어떻게 운영되는 형태인지 좀더 자세하게 살펴본다면, 독일은 5개의 공공의료보험조합이 있다.

보험가입자들로부터 보험료를 납입받고, 일정부분 국가가 정부보조금을 받는다(2004년 후부터). 이 기금을 기반으로 민간병원들에 재정을 지출한다.

보험료 납입의 형태는 한국과 비슷하게 가입자는 자신 수입의 8.2%를 보험료로 납입하며, 고용주는 7.3%를 제공하는 형태로 거의 비슷하다. 하지만, 총 수입의 15.5%가 보험료로 지불되는 구조이기 때문에, 한국의 의료서비스체계에서 생각한다면 3배 가까운 보험료를 지불하고 있는 것이다.

독일식 방식은 말그대로 ‘많이 지불하고, 많은 서비스’를 받는 구조이다.

독일 통일 이후에 세계 경제의 악영향으로 민간보험구조로 이루어진 체계에서도 2004년부터 정부에서도 보조금을 주기 시작했다. 2003년까지 전무했던 정부보조금은 2004년 10억 유로(약1.4조원)를 시작으로 2009년 72억 유로(약 10.4조원), 2010년 157억 유로(약 22.7조원)까지 급격하게 늘어난다.

2008년 미국발 금융위기로 노동자 월급이 줄어들고 살림이 어려워지자 국가의 역할을 늘린 것이다. 다만, 현재 최근 3년간 상황이 호전되자 보조금은 조금씩 줄어드는 추세이다.

국가 역할이 늘긴 했지만 2012년(140억 유로)을 기준으로 전체 건강기금 중 정부보조금은 1%정에 불과하기 때문에 분명하게 민간보험체계이며, 정부의 약간의 보조정도의 형태라고 생각된다. 한국과 비교한다면 국민건강보험법상 전체 건강보험 재정의 20%를 국가가 부담하도록 정해져 있기 때문에 이 부분은 독일과 한국은 엄연하게 다른 구조이다.

독일의 5대 공공 의료보험조합들이다.

아오카 (AOK)

바머 (Barmer)

테카 (TK)

이카카 (IKK)

데아카 (DAK)

독일인이라면 누구에게나 익숙한 1~5위 공공 의료보험조합들의 이름들이다. 전체 독일 인구 8180만명 중 위의 공보험에 가입이된 사람들은 85%인 6990만명정도로 조사된다.

나머지 900만명(11%)정도는 의사, 변호사 등 고소득 자영업자들로써 굳이, 공공의료보험이 아닌 사보험에 가입돼 있다. 당연하게 사보험은 더 좋은 의료서비스, 더 비싼 의료보험료를 납입받는다.

이러한 사보험격인 민간보험은 한 달 수입이 4350유로(약630만원)를 넘는 경우에만 가입자격을 갖는다. 엄격하게 수입이 괜찮지 않다면 사보험 가입도 힘들다. 그리고. 그 이하라면 의무적으로 공보험에 가입하는 구조이다.

다른 국가의 민간보험과 다른 체계인 것은 이러한 환경의 차이로 구분된다. 고수입을 받고, 더 높은 의료서비스를 받기 위한 사람들을 위한 체계를 구성하면서도, 일반 국민들의 공공의료 환경은 기본 수준 이상으로 지키고 있다.

또한, 독일에서는 이들 5개의 공보험이 가입자 유치를 위해 경쟁하고 있다. 독점적인 국민건강보험공단의 한국과 가장 크게 다른 점이다.

전체적으로 이러한 공공보험별로의 서비스 신경전도 매우 치열하게 진행되고 있롭다. 3위로 평가받고 있는 조합인 데카에서는 얼마전에 새로운 의료서비스가 추가되었다. 관절염 등 몇 가지 질병에 한해서 지압 등의 대체의료서비스가 일부 보험에 포함되었고, 디스크 환자들을 위한 별도의 치료프로그램이 선을 보였다.

각 보험회사들간의 가입자 유치를 위한 차별적인 서비스 구성인 셈이다.

더군다나 경영을 잘하고, 경기활황등으로 공보험의 수입이 증가한 경우에는 상당한 금액을 보험 가입자들에게 돌려준다. 이런 상황이 발생되면 보험가입자들의 이동이 증가한다. 경영을 실패해서 추가 징수하는 공보험 조합의 가입자들은 대거 이탈하여 수익성이 좋은 공보험으로 옮겨가는 구조이다.

독일의 공보험구조에서는 최소 18개월의 의무가입기간만 채우면 언제든지 보험조합을 갈아탈 자격이 있다.

독일은 의료보험체계를 구성하는데 있어서 최소 가입기간인 18개월동안 의료보험재정을 운영하는 공보험 조합의 경영을 충분하게 효과적으로 구성할 수 있다고 생각하는 근거들을 기반으로 매우 의미있는 의료보험체계를 구축했다.

생체시그널을 기반으로 근거중심의 의학을 만들었듯이, 의료보험체계도 명확한 근거의 데이터를 중심으로 서비스를 구성하고, 질관리를 기반으로 체제를 유지한다. 또한, 정당한 경쟁과 효율적인 기반의 운영으로 민간보험을 공보험의 형태로 운영하는 독일의 의료체계는 분명 검토할 만한 체계이다.

다만, 경제구조와 보험료의 지출 범위가 한국보다 크다는 것에 대해서는 충분한 데이터를 통한 분석이 필요해 보인다. 하지만, 현재의 국가건강보험 체계에서 독일식 제도의 상당 부분은 분명 의미있는 연구나 관찰이 필요해 보인다.